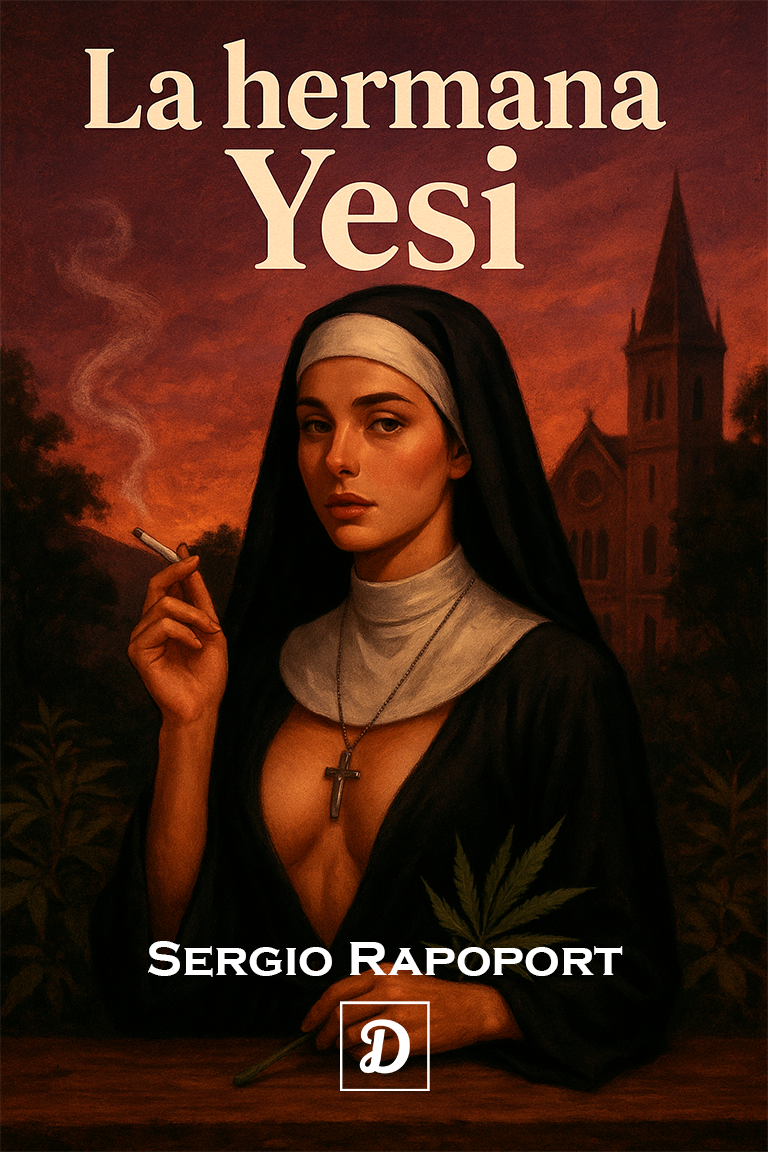

La hermana Yesi / Sergio Rapoport

SINOPSIS:

En un suburbio, un joven adicto encuentra refugio en un convento, donde conoce a la enigmática hermana Yesi. Fascinado por su diferencia y la atracción que siente, comienza a visitarla y descubre que, en secreto, cultiva cannabis. Su conexión se profundiza y el joven se enamora de Yesi, deseando comenzar una nueva vida con ella. Pero sus sueños se derrumban cuando un conflicto entre la policía y un narcotraficante revela el oscuro secreto de Yesi.

La primera vez que la vi fue en el supermercado chino de Las Heras. Yo había ido a comprar unas cosas para mi abuela. Entró y se dirigió a la góndola de las bebidas alcohólicas. Eligió un vodka.

—¿Te debo algo? —me dijo al darse cuenta de que la miraba como un idiota. Como si una monja no pudiera tomarse un vodka de vez en cuando.

Hacía poco que me había mudado al departamento del fondo de la casa de mi abuela. Después de una temporada para el olvido en el hogar Yo pude de los evangelistas, no me quedaban muchos lugares adonde ir. Desde la ventana del depto podía ver el convento de Schoenstatt, rodeado de frondosos árboles, una postal verde de la que asomaba la enorme mole de piedra rosácea de la iglesia. El lugar emanaba silencio y una sensación de paz que era justo lo que necesitaba.

El barrio estaba lleno de monjas. Se las veía caminar tranquilas por las tardes, o ir y venir en bicicleta. A veces tocaban el timbre de una casa, se quedaban hablando un rato con los vecinos y seguían. Eran una presencia silenciosa, discreta pero permanente. Una parte del paisaje. Ella era distinta. Lo supe apenas la vi. No sólo por lo del vodka sino por su manera de andar, de moverse, de mirar. Había algo en su actitud que me llamó la atención desde el principio, como un flechazo.

Durante el día el convento estaba abierto al público, aunque en la semana, a diferencia de los sábados y domingos, iba poca gente. Empecé a ir por las tardes a leer y a fumar debajo de los árboles. A veces me cruzaba con alguna de las hermanas. La mayoría eran chicas jóvenes, aunque también había mujeres mayores. Era un ambiente tranquilo donde yo pasaba las tardes pensando en mi futuro, que veía como una gran hoja en blanco, a pesar de que ya no era un chico.

Una tarde, estaba sentado debajo de un árbol, fumando y divagando en cualquier pensamiento cuando levanté la cabeza y la vi. Estaba parada frente a mí y me miraba con ojos duros y acusadores.

—Acá no se puede fumar, esta es la casa del señor — dijo.

Yo me paré para disculparme y en un rápido movimiento me sacó la tuca de la mano y volvió sobre sus pasos. Antes de perderla de vista vi como se la llevaba a la boca y se la fumaba hasta quemarse los dedos.

Al otro día volví al convento, era un día cálido, el cielo estaba despejado. Caminé por los senderos bajo la sombra de los árboles, esperando encontrarla. La escena del día anterior me había dejado algo turbado. La hermana había censurado mi conducta al arrebatarme el porro. Pero qué había querido demostrar fumándoselo. Interpreté ese gesto como una forma de acompañarme en mi dolor, de tomar como propio mis padecimientos, de ponerle el cuerpo a mis problemas de adicciones. Era la primera vez que alguien se comprometía conmigo de esa manera.

Sin darme cuenta, mis pasos y mis pensamientos me llevaron hacia la iglesia, caminé por la gran explanada de piedra hacia el portal de entrada. Se estaba celebrando una misa. Cuando me asomé al recinto, una veintena de feligreses rezaban. Ella estaba ahí, paseando entre la gente. Con una cesta en las manos recogía el dinero de las donaciones. La luz, filtrada por los vitrales, le daba a su rostro joven un aura angelical. Cuando terminó de recoger el dinero de los fieles se acercó a mí, que continuaba parado sobre la puerta de entrada.

—¿Qué hacés? —me dijo mirándome a los ojos con complicidad. Yo me ruboricé. La hermana me intrigaba, me intimidaba, me atraía.

—Eso que fumás es basura paraguaya —agregó enseguida, mientras se guardaba la plata en un pliegue escondido bajo su hábito.

La seguí por los caminos sinuosos del convento hasta el vivero, donde las monjas cultivaban todo tipo de plantas, flores y árboles que les vendían a los visitantes. En un sector alejado, ocultas entre una hilera de cañas, la hermana me presentó a sus hijas: una docena de plantas de cannabis rebosantes de cogollos violetas. Me pareció reconocer la variedad Purple Haze, que inmortalizara el gran Jimi Hendrix. El perfume me invadió y me llenó de un sentimiento desconocido, una mezcla de emoción y confusión. La hermana me miraba sonriendo, tenía los ojos rojos.

—Esta es la que vale —susurró. Cortó una rama que contenía varios cogollos y me la dio. Le pagué y salimos.

Empecé a ir a diario. Algo de la atmósfera espiritual que reinaba allí se impregnaba en mi espíritu. En todo momento esperaba verla, no sólo porque mi provisión de Purple Haze comenzaba a flaquear sino porque necesitaba su compañía, su guía, su presencia. Gracias a Dios sucedió. No sólo volví a verla, sino que nuestros encuentros anteriores, breves, telegráficos, pasaron a convertirse en charlas más extensas, donde pude conocerla un poco más.

En uno de esos encuentros, siempre furtivos, me contó que se llamaba Yésica, que había nacido cerca de allí, en el barrio San Nicolás, y que hacía apenas un par de meses que vivía en el convento. Me daba la impresión de que, en lugar de hablarme a mí, era como si se contase su historia a sí misma. Yo era una excusa para que el relato sobre su vida se desplegara como una melodía dulce, triste y sombría. Por lo que pude entender, había tenido una pareja, pero un hecho traumático que no detalló los había separado y ella había encontrado allí, en esa vida monacal, dedicada al señor, un refugio y tal vez una expiación. Terminamos de fumar y nos quedamos en silencio.

—Otro día me contás vos.

Se quedó mirándome a los ojos y tomó mi mano. Me sentí en comunión con Yesi y con todo lo que nos rodeaba. Cuando la soltó me di cuenta de que había depositado en ella un pequeño sobrecito de papel glasé brillante.

—Para levantar —dijo. Le di la plata que tenía en los bolsillos y se fue.

Los encuentros con la hermana Yesi se sucedieron a diario. Siempre en tono enigmático ella me hablaba de su vida. Usaba un lenguaje cercano, con el que yo me identificaba, lejos del lenguaje religioso. Incluso solía utilizar terminología del palo que yo interpretaba como una forma de identificarse con mi historia. Por ejemplo, utilizaba expresiones como corte que tal o cual cosa, o se refería a la droga con sinónimos como gilada, merluza o milonga, más propios del argot drogón que del religioso. En mi larga carrera de adicto y en mis repetidos intentos por dejarla atrás, había probado todo tipo de terapias y había fracasado en todas, y si bien nunca fui creyente, por primera vez sentía que alguien me ayudaba, que las palabras me llegaban, aunque debía reconocer que lejos de dejar de consumir, me estaba drogando más que antes.

Volví al convento urgido de verla. La necesitaba, quería más de ella, de su compañía y, para qué negarlo, de sus sustancias, que superaban en calidad a todo lo que se conseguía en la zona. A diferencia de otros días, la encontré atareada, estaba rodeada de un grupo de monjitas jóvenes a quienes parecía dar indicaciones. Todas la miraban con atención, asintiendo. Una vez que terminó la charla, las hermanas salieron con dirección a la calle. Cada una llevaba un morral en su cintura y una sonrisa confiada en sus rostros. Esa alegría en el cumplimiento de una misión me dio cierta envidia. Era lo que necesitaba para mí. Tener un propósito, creer en algo.

La hermana Yesi se acercó y por primera vez me saludó con un beso. Caminamos. La noté pensativa, melancólica, inquieta. Anduvimos largo rato, recorrimos casi todo el predio llegando a lugares que me resultaban desconocidos, a los que nunca, en mis visitas anteriores, había llegado. Nos sentamos en un banco a descansar. Cuando nos dimos cuenta, el sol se había ocultado detrás de un grupo de nubes espesas y negras. Se avecinaba una tormenta. Estábamos hablando de cualquier cosa y de repente Yesi se quedó callada con la mirada hacia el piso. Me di cuenta de que estaba llorando. La abracé, nos besamos, comenzó a llover.

Pasé la noche con fiebre, inquieto, angustiado, feliz como nunca lo había sido. Fumé y aspiré lo último que me quedaba. Me prometí a mí mismo, pero sobre todo a ella, que era la última vez que me drogaba. Finalmente tenía una razón para vivir. Estaba enamorado. No pude dormir. Decidí ir a buscarla, pedirle que dejara los hábitos y comenzar una vida juntos. Podríamos vivir los dos en lo de mi abuela, o empezar de cero en cualquier lado. Algo se nos iba a ocurrir.

A la mañana temprano me fui para el convento, iba caminando en el aire, a veinte centímetros del suelo. A metros de llegar vi los patrulleros y a un puñado de vecinos curiosos, mezclados entre un grupo de monjas con caras escandalizadas. Dos policías que formaban parte del operativo trataban de dispersarlos. Me acerqué y pude escuchar retazos de lo que había sucedido.

Al parecer, un narco que estaba detenido en la comisaría primera se había escapado y por algún motivo se había refugiado allí. La policía lo había perseguido y se habían enfrentado a tiros en los bosques del convento. Al final lo habían podido reducir. Me asomé al portón de hierro y vi que lo traían esposado, a los empujones, con la cabeza tapada con una campera. Unos metros más atrás dos mujeres policías, se la llevaban a la hermana Yesi. Al pasar me miró, me guiñó un ojo y les dedicó un fuckyou a todos los presentes.

Después en un diario local me enteré de todo. El fugitivo era El Verdura, un famoso dealer de San Nicolás que había caído meses atrás y lo primero que hizo al escaparse fue ir a buscar a la Yesi, su novia de toda la vida, para escaparse con ella. A la Yesi también la estaban buscando desde hacía meses. Se había ocultado en el convento, donde pasaba desapercibida, aunque no pudo con su genio y desde adentro había montado un pequeño delivery de sustancias para vender en el barrio y sus alrededores utilizando como pantalla a un grupo de falsas monjitas.

No volví más por el convento. Me basta con mirarlo desde la ventana del departamento cuando pienso en ella. Ojalá que salga pronto. Todos los días trato de cumplir la promesa que le hice antes de perderla. Juro que lo intento.

Comentar:

Sobre nosotros

Soñamos con una biblioteca digital que reúna los clásicos de siempre con voces contemporáneas y autores emergentes de todo el mundo. Así nació Indream, una plataforma premium que combina tradición y modernidad en un catálogo diverso y en constante evolución. Hoy también incorporamos Indream Originals, obras únicas desarrolladas con inteligencia artificial y cuidadosamente editadas por nuestro equipo, manteniendo la esencia del escritor detrás de cada página.

Comentarios

Anonimo:

Muy sexy...